デザインにおいて「5W1H」というフレームワークは、情報を整理し、的確に伝えるために欠かせないツールです。特に、プロジェクトの計画やクライアントとのコミュニケーションを円滑に進めたいと考える方にとって、5W1Hの基本や応用を知ることは大きな武器となります。本記事では、「デザイン 5w1h」をキーワードに、5W1Hの基本的な役割やその活用方法を具体例とともに解説していきます。また、5W2Hなど発展形フレームワークの応用例や、情報整理の重要性についても触れていますので、デザイン初心者から経験者まで幅広い読者に役立つ内容です。情報整理を極めて、効率的で完成度の高いデザインを目指しましょう。

デザインの基本の5W1Hで情報整理を極める

5W1Hの基本と役割は情報の整理と正確に伝えること

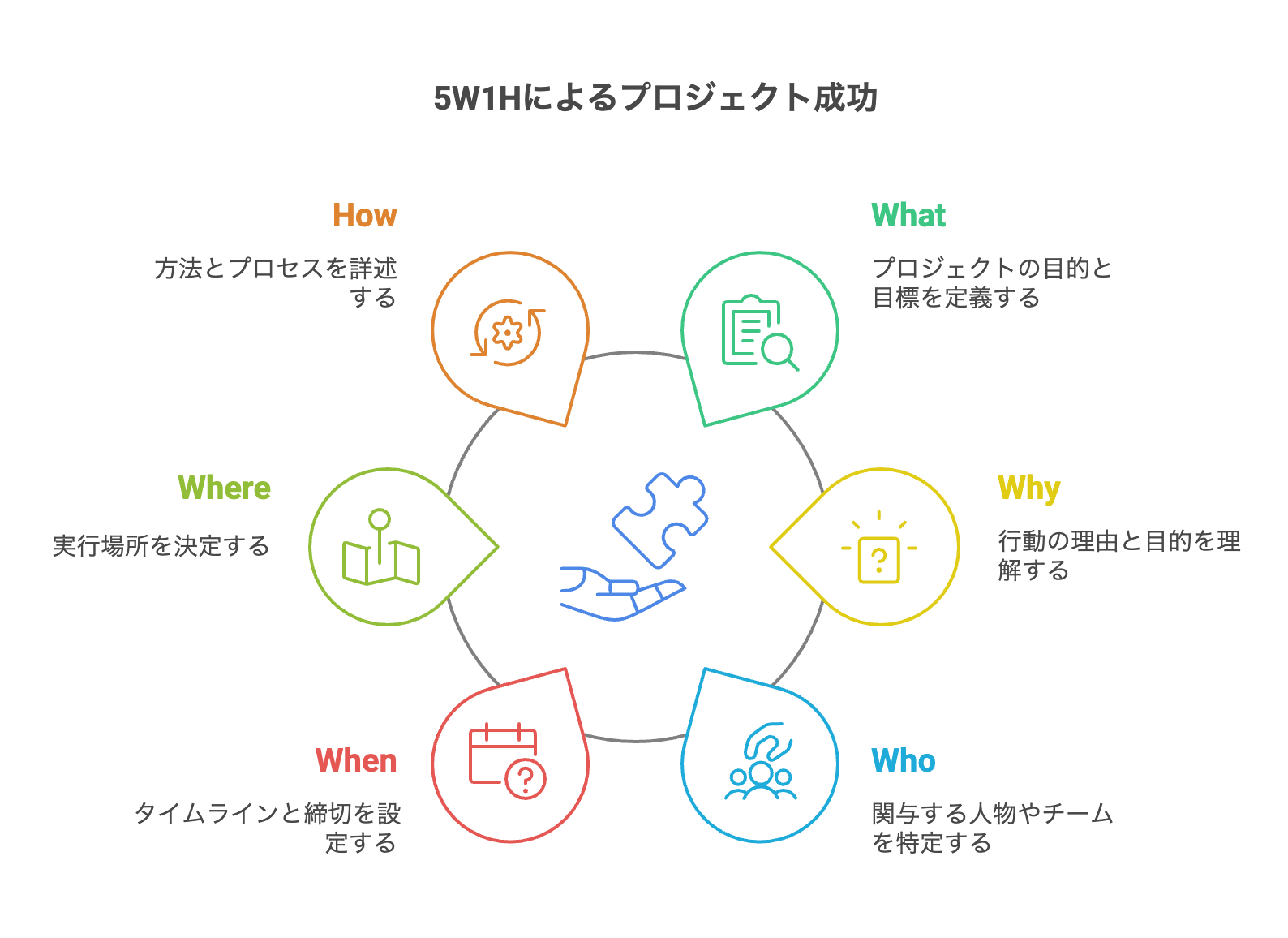

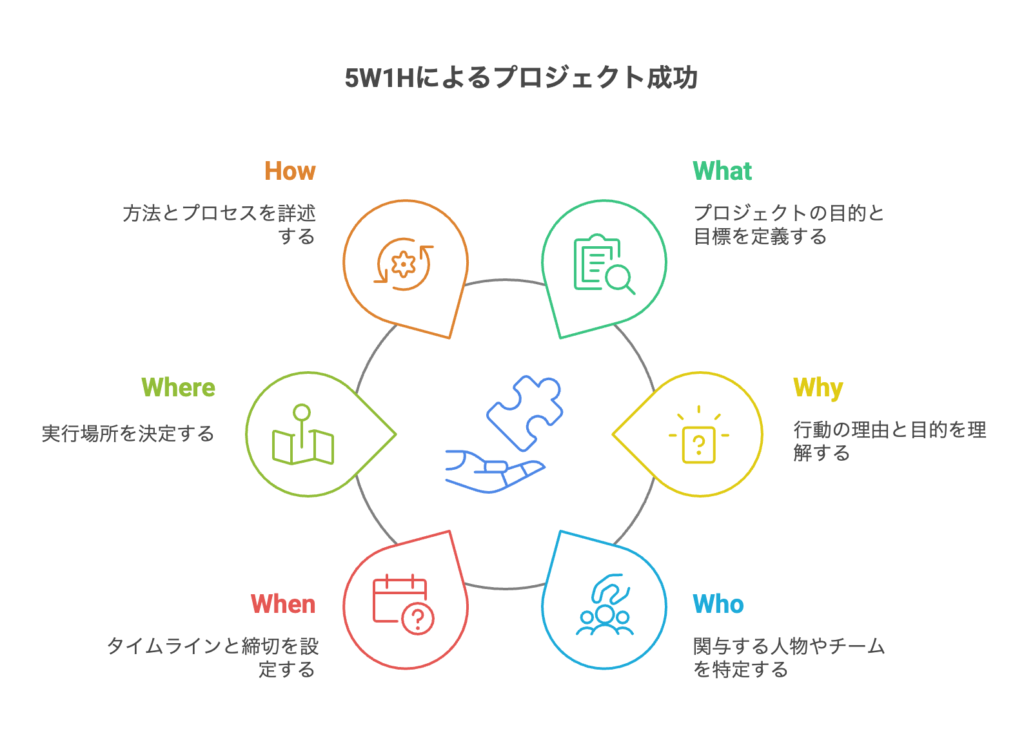

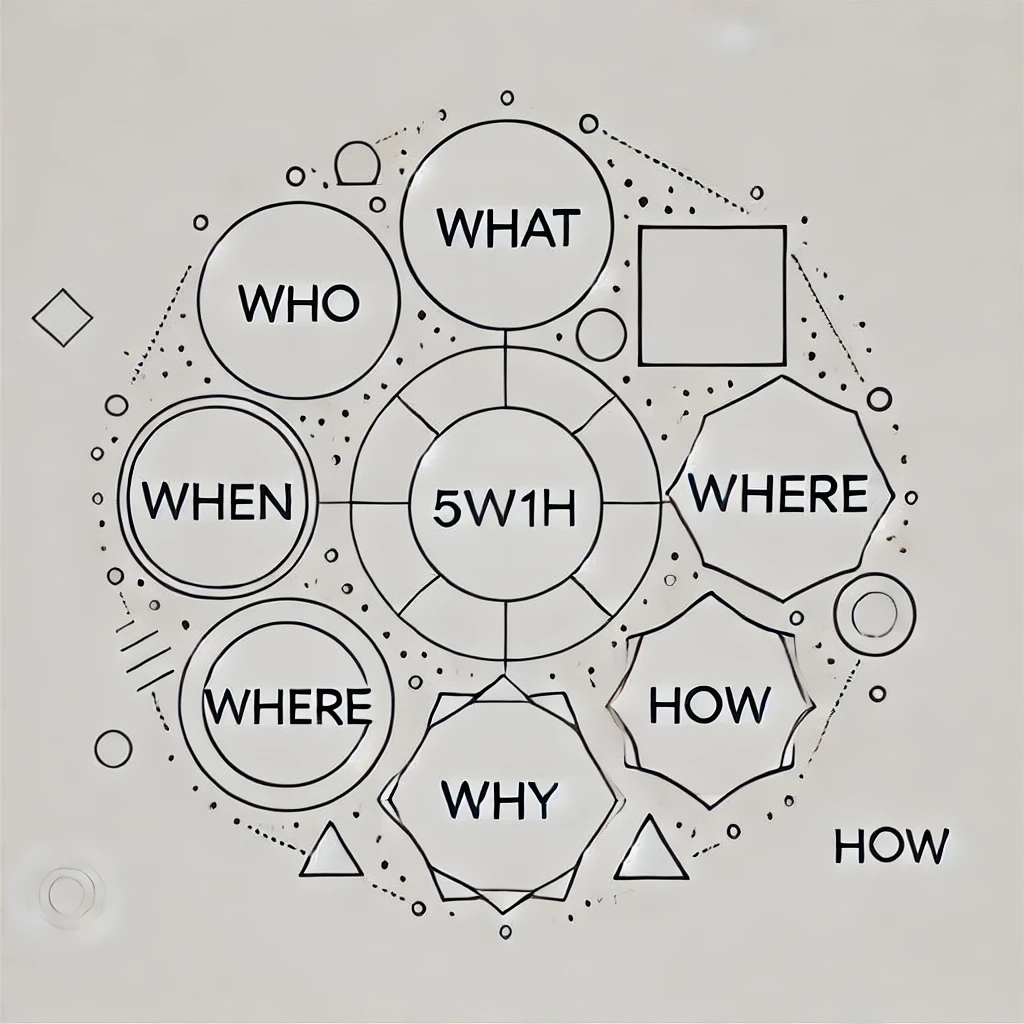

5W1Hとは、情報を整理し、正確に伝えるためのフレームワークです。それぞれの要素を明確にすることで、意思決定や問題解決を効率的に行うことができます。

5W1Hの基本

5W1Hの役割

デザインはセンスより学びと訓練によるスキル習得が重要

デザインには「センス」という言葉がよく使われますが、それが先天的な才能や特殊能力を指すわけではありません。必要なのは、学びと訓練によるスキルの習得です。

デザインにセンスが不要な理由

注意点やデザインで大切なこと

デザインはスキルであり、訓練次第で誰でも習得可能です。センスという言葉に縛られることなく、着実な努力を積み重ねることが成功への近道です。

5W1Hと5W2Hその他発展形の使い方

5W1Hや5W2Hは、問題解決やプロジェクト推進に役立つフレームワークであり、状況を多角的に分析する際に活用されます。また、発展形として応用されるケースもあり、具体的な使い方を知ることで、効率的な意思決定が可能になります。

5W1Hと5W2Hの使い方

- 情報整理に活用する

- 問題や状況を明確にする際に、What、Why、Whoなどを順番に整理します。

- 例えば、課題解決の際に「なぜこの問題が起きたのか(Why)」を追求することで、根本原因が見つかります。

- 意思決定の基準を作る

- 5W1Hに「How much」を加えた5W2Hは、費用やリソースを考慮した現実的な判断に役立ちます。

- 具体例として、プロジェクトの予算決定時に「How much(予算額)」が重要な指標となります。

- 提案書や企画書の作成に応用する

- 案件や企画の背景や目的を説明する際、5W1Hを使うと情報が整理されて分かりやすくなります。

- 各項目を漏れなくカバーすることで、説得力のあるプレゼンテーションが可能になります。

5W1Hの発展形の具体例

- 5W2Hの追加項目

- 「How much」を含めることで、コストや予算感が明確になります。

- 例:新商品の開発コストを見積もる際に活用。

- フレームワークの組み合わせ

- SWOT分析やロジックツリーと併用することで、課題解決の幅を広げられます。

- 例:プロジェクト開始時に、5W1Hで課題整理を行い、SWOTでリスクを確認。

5W1Hや5W2Hは、情報の整理やコミュニケーションを円滑にするための基本ツールとして活用できます。発展形を取り入れることで、さらに実践的な課題解決が可能になります。

具体的に何ですか?を考える重要性

「具体的に何ですか?」という問いを深掘りすることは、問題やニーズの本質を理解するうえで欠かせないステップです。抽象的な表現では、真の課題や目的が曖昧になりやすく、適切な解決策を導き出せなくなる可能性があります。

なぜ「具体的に何ですか?」が重要なのか

- 課題の本質を見極められる

- 表面的な説明では根本的な問題が隠れることがあります。

- 具体的な事例や状況を挙げることで、適切な対策を導きやすくなります。

- 情報共有がスムーズになる

- 抽象的な指示や説明は誤解を生みやすいです。

- 具体的な説明を加えることで、チーム間での共通認識が深まります。

- 行動計画が明確になる

- 「具体的な内容」は、次に取るべき行動を明確にします。

- 例えば、「売上向上」ではなく、「既存顧客の再購入率を10%上げる」という目標設定が必要です。

具体的にする方法

- 数値やデータを活用する

- 数字を用いた表現により、測定可能な目標を設定できます。

- 例:「月間訪問者数を増やす」→「1カ月で訪問者を10,000人に増やす」

- 事例やケースを提示する

- 抽象的な問題を具体的なシナリオに置き換えることで、課題の共有が簡単になります。

- 例:「顧客満足度を向上させる」→「アンケート調査で80%以上の満足度を目指す」

- 5W1Hを活用する

- 「具体的に何か」を追求するために、What、Why、Whoなどを順に考える。

- 例:「何を達成するのか(What)」「なぜ必要なのか(Why)」

課題や目的を具体化することで、行動の指針が明確になり、より効果的な結果を得られる可能性が高まります。これを意識することで、プロジェクトや業務全体の精度を向上させられるでしょう。

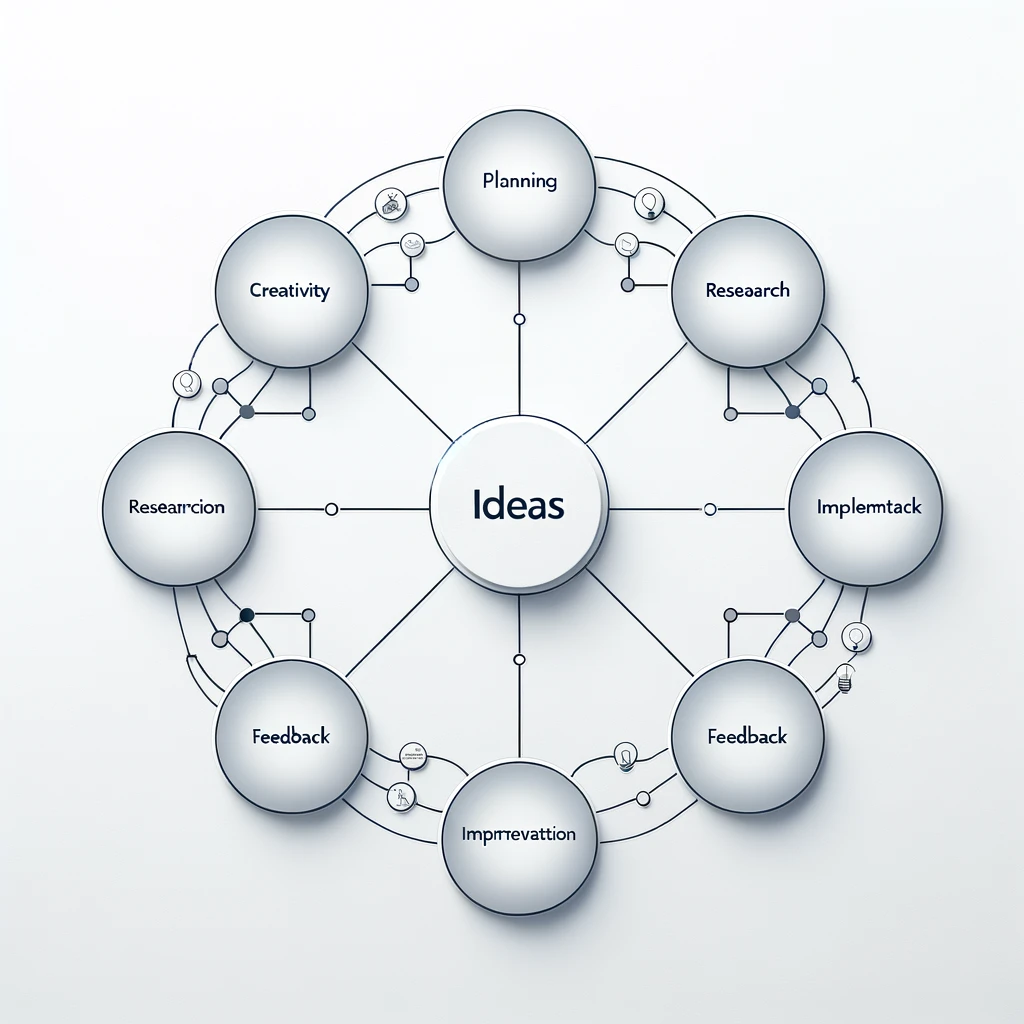

情報整理に役立つフレームワーク

情報整理を効果的に行うためには、フレームワークの活用が欠かせません。特に5W1Hやその発展形は、多角的に情報を整理し、適切な解決策を導き出す際に大きな役割を果たします。

情報整理に役立つフレームワークの例

- 5W1H

- What、Why、Who、When、Where、Howの観点で状況を整理し、全体像を把握します。

- 5W2H

- 5W1Hに「How much(費用)」を加え、現実的な判断材料を揃えることができます。

- ロジックツリー

- 情報や課題をツリー状に分解し、因果関係を明確にします。

- SWOT分析

- Strengths(強み)、Weaknesses(弱み)、Opportunities(機会)、Threats(脅威)の視点で、内外の状況を整理します。

フレームワークを活用するメリット

- 全体像を明確にできる

- 情報を整理することで、必要な要素を網羅的に把握できます。

- 効率的なコミュニケーションが可能

- 複雑な状況でも、整理された情報を共有することで話がスムーズに進みます。

- 的確な判断材料を提供できる

- 各フレームワークを使って得た情報をもとに、効果的な意思決定が行えます。

情報整理を成功させるポイント

- 目的に合ったフレームワークを選ぶ

- 問題解決なら5W1H、戦略立案ならSWOT分析など、適切なフレームワークを選択します。

- 視覚化を取り入れる

- 図表やチャートを使うと、情報を視覚的に整理でき、理解しやすくなります。

- 繰り返し確認する

- 整理した情報が正確か、抜け漏れがないかを何度も見直します。

情報整理に適切なフレームワークを活用すれば、複雑な課題にも冷静かつ効率的に対処できます。状況に応じて柔軟に取り入れましょう。

デザイン 5W1Hがもたらすメリットと応用

様々なビジネスシーンに応用できる5W1H

5W1Hやその発展形のフレームワークは、さまざまな場面で活用できる汎用性の高いツールです。具体的には、情報を整理し、適切な判断を下す必要がある場面でその効果を発揮します。

5W1Hが使える主な場面

- ビジネスシーン

- プロジェクト計画の立案や目標設定の際に、目的や手段を明確にできます。

- クライアントとの商談やプレゼンテーションで、要件を整理し説得力を高めます。

- マーケティング

- 顧客分析やターゲット設定において、必要な情報を体系的に整理します。

- キャンペーン企画時に、目的や対象、実施方法を明確化します。

- 教育やトレーニング

- 学習計画やトレーニングプログラムを作成する際に、内容を具体化できます。

- 問題解決

- 問題の原因を特定し、適切な解決策を導き出すための手順を整理します。

- 日常生活

- 旅行計画やイベント企画など、目標やスケジュールを立てる際に役立ちます。

具体的な使い方の例

- 商品開発の場面

- Why(なぜ):顧客のニーズを満たすため

- What(何を):新しい商品を開発

- Who(誰が):商品企画チーム

- When(いつ):次の販売シーズン

- Where(どこで):主要な市場

- How(どのように):市場調査とプロトタイプのテスト

5W1Hは、情報を多角的に整理することで、状況を的確に把握し、効果的な行動を導き出せるツールです。活用の場面に応じて適切に応用しましょう。

メリット・デメリットを理解する

5W1Hを活用することで得られるメリットは多くありますが、同時に注意が必要なデメリットも存在します。両者を理解しておくことで、より効果的に活用できるようになります。

5W1Hのメリット

- 情報の整理が簡単になる

- 複雑な問題や課題を分解し、全体像を把握しやすくなります。

- 意思決定がスムーズになる

- 必要な情報が揃うため、迅速かつ正確な判断が可能です。

- 誰にでも使いやすい

- シンプルな構造のため、初心者でも直感的に使えます。

- コミュニケーションの効率化

- チームでの情報共有がスムーズになり、誤解を減らせます。

5W1Hのデメリット

- 情報過多になる可能性がある

- 情報を整理しすぎると、逆に重要なポイントが埋もれてしまうことがあります。

- 柔軟性に欠ける場合がある

- フレームワークに固執すると、状況に応じた柔軟な対応が難しくなることがあります。

- 適用範囲が限定される場合がある

- 一部の場面では、5W1Hでは十分に整理しきれない複雑な課題も存在します。

メリットを活かし、デメリットを克服する方法

- 重要な情報を優先的に整理する

- フレームワークを使う際は、優先順位をつけて情報を整理します。

- 状況に応じて柔軟に補完する

- 5W1Hに追加の観点(例えば「How much」など)を加えてカスタマイズします。

- 他のフレームワークと併用する

- 必要に応じて、ロジックツリーやSWOT分析などと組み合わせて使います。

5W1Hは万能ではありませんが、そのシンプルさと使いやすさが多くの場面で効果を発揮します。メリットとデメリットを理解し、最適な形で活用することが成功の鍵です。

デザインにおける情報整理の重要性

デザインにおいて情報整理は、プロジェクトの成功を左右する重要な要素です。目的や要件が明確になっていないと、デザインが本来の役割を果たせなくなる可能性があります。情報を整理することで、作業の効率化や成果物の品質向上が期待できます。

情報整理が重要な理由

- 目的を明確にするため

- デザインの方向性を明確にし、関係者間での共通認識を築けます。

- 優先順位を決めるため

- 必要な要素を整理し、重要な情報に集中することができます。

- 制作の効率を上げるため

- 無駄な作業を減らし、スムーズにプロジェクトを進行できます。

- 完成度を高めるため

- きちんと整理された情報は、デザインの完成度を向上させます。

情報整理の具体的な手法

- 5W1Hを活用

- 情報を体系的に整理し、見落としを防ぐ。

- マインドマップを作成

- 複雑な情報を視覚化して全体像を把握。

- 優先順位をつける

- 必須の情報とそうでない情報を区別する。

情報整理の注意点

- 過剰に整理しすぎない

- 必要以上に時間をかけると、進行が遅れる場合があります。

- 目的に合った整理を行う

- 必要な情報だけを抽出し、不要なものは除外します。

情報整理を徹底することで、デザインが持つ価値を最大限に発揮できる環境を整えることができます。特に複雑なプロジェクトほど、情報整理の重要性は増します。

潜在ニーズを引き出すヒアリング術

ヒアリングは、表面的な要望を超えて、クライアントの潜在的なニーズを引き出すための鍵となります。潜在ニーズを見つけることで、より価値の高い提案が可能になります。

潜在ニーズを引き出すポイント

- 「Why」を深掘りする

- なぜそのデザインが必要なのか、背後にある課題を探ります。

- 課題の背景を質問する

- 現在の問題や悩みを具体的に聞き出します。

- 未来の目標を探る

- クライアントが実現したい理想像を明確にします。

具体的なヒアリングのテクニック

- オープンクエスチョンを使う

- 「具体的にどのような課題がありますか?」など、自由に答えられる質問をする。

- 共感を示す

- クライアントの話に耳を傾け、理解を示します。

- 視覚化を活用する

- ラフスケッチやフロー図を使い、言葉だけでなく形にして確認します。

ヒアリング時の注意点

- 先入観を持たない

- クライアントの発言を正確に受け止め、決めつけを避けます。

- 質問を急ぎすぎない

- 深掘りする際に十分な時間を取ることが重要です。

- 提案を焦らない

- クライアントが考えを整理できるようサポートする姿勢を持つ。

潜在ニーズを引き出すヒアリングは、クライアントとの信頼関係を構築し、より的確で効果的なデザインを実現する基盤となります。ヒアリング術を磨くことで、デザインの価値をさらに高めることができます。

クライアントの要望を整理する方法

クライアントの要望を正確に整理することは、プロジェクトの成功に欠かせません。そのためには、シンプルかつ効果的な方法を活用し、コミュニケーションの質を高める必要があります。

要望整理の具体的な方法

- 5W1Hフレームワークを活用する

- 要望の背景(Why)、具体的な目標(What)、スケジュール(When)、対象者(Who)、場所(Where)、実現方法(How)を明確にする。

- 全体像を整理するため、まずWhyを最初に確認し、その後の項目を順に詰めていく。

- 視覚化ツールを使う

- マインドマップやフローチャートを利用し、情報を一目で把握できる形にまとめる。

- ツールを活用することで、抜け漏れや重複を防ぎ、共有が容易になる。

- ヒアリングシートを事前に準備する

- 質問リストを用意し、効率的にクライアントの意図を引き出す。

- 質問は簡潔で具体的にし、必要に応じて追加質問を行う。

要望整理時の注意点

- 曖昧な言葉を具体化する

- クライアントが使う「良いデザイン」「プロフェッショナルな仕上がり」などの表現について、具体例を引き出す。

- 例:「どのような配色が『良いデザイン』に近いですか?」

- フィードバックを積極的に反映する

- 要望を確認した後、クライアントに要約を提示して合意を得る。

- 確認不足による修正を防ぐためのステップとして重要。

整理後にするべきこと

- タスクリストの作成

- 整理した要望に基づいて、優先度をつけたタスクリストを作成する。

- 各タスクに期限や担当者を明示することで進行がスムーズになる。

- 要望をドキュメント化

- 要望を文書としてまとめ、クライアントやチームと共有する。

- ドキュメント化により、後から振り返る際の基準として活用できる。

クライアントの要望を正確に整理することで、プロジェクトの方向性が明確になり、より良い成果物の提供が可能になります。