私たちの身の回りには、実はたくさんの水溶液が存在しています。料理や掃除、洗濯に使うものの中にも水溶液があり、それぞれ性質が異なります。本記事では、家にある水溶液一覧を紹介しながら、酸性・中性・アルカリ性の違いや特徴について詳しく解説します。

また、水溶液とは何かを基本から学び、リトマス紙を使った水溶液の判別方法についても説明します。身近なものを使った実験や、最低限そろえたい準備物についても紹介するので、子どもと一緒に楽しく学ぶためのヒントとしても活用できます。

身近な水溶液の性質を知ることで、料理や掃除をより効果的に行ったり、自由研究のテーマとして活用したりすることができます。水溶液の濃度や違いを理解し、日常生活に役立てていきましょう。

家にある水溶液一覧と性質を学ぼう

水溶液とは?基本を知ろう

水溶液とは、水に何かが溶けた透明な液体のことを指します。水に溶ける物質(溶質)と水そのもの(溶媒)が均一に混ざり、どこをとっても同じ濃度を保つのが特徴です。

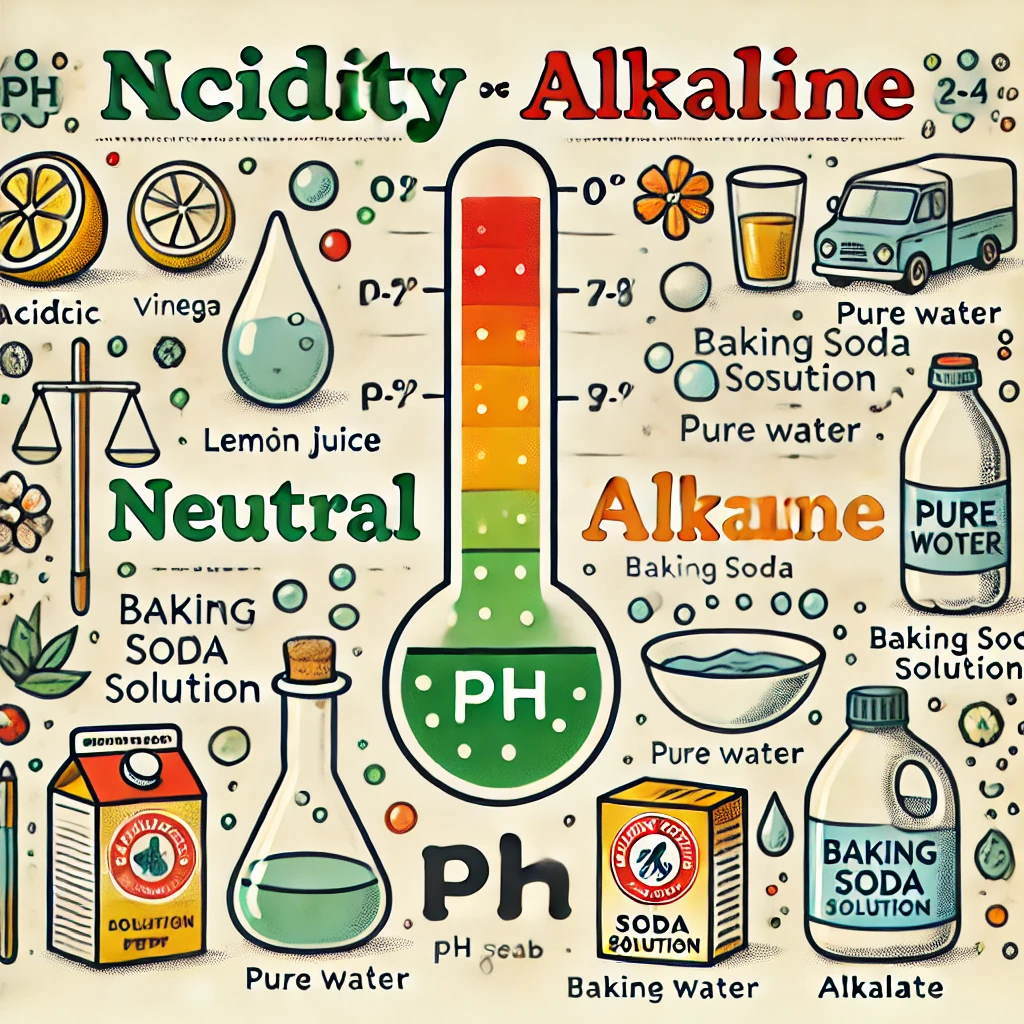

水溶液には、酸性・中性・アルカリ性の3つの性質があり、これらはリトマス試験紙やpH試験紙を使うことで簡単に判別できます。例えば、レモン汁やお酢は酸性、砂糖水や食塩水は中性、重曹水や石けん水はアルカリ性に分類されます。

また、水溶液の重要なポイントは「透明であること」です。食塩水やジュースは透明なので水溶液ですが、牛乳や味噌汁のように濁っているものは水溶液ではありません。これは、目に見えないほど小さな粒子が水に完全に溶けるか、それとも溶けずに浮遊しているかの違いによるものです。

日常生活では、料理、掃除、洗濯、健康管理など、あらゆる場面で水溶液が活用されています。例えば、醤油やスポーツドリンク、シャンプーも水溶液の一種です。このように、水溶液の性質を知ることで、身の回りのものがどのように作用しているのかを理解しやすくなります。

水溶液一覧表|家庭にあるものを紹介

家庭にある水溶液は、身近な飲食物から掃除や消毒に使うものまで幅広く存在します。以下に、よく見かける水溶液を性質別に分類して紹介します。

【酸性の水溶液】

- レモン汁(クエン酸を含む)

- お酢(酢酸を含む)

- 炭酸水(二酸化炭素が溶けている)

- スポーツドリンク(クエン酸やアミノ酸を含む)

- ジュース(果汁入り)(果酸を含む)

酸性の水溶液は、すっぱい味が特徴で、金属を溶かす性質を持つものもあります。

【中性の水溶液】

- 水道水(基本的にpH7前後)

- 食塩水(塩化ナトリウムが溶けている)

- 砂糖水(砂糖が溶けている)

- お茶(茶葉の成分が溶けているが、中性に近い)

- コーヒー(酸味はあるが、ほぼ中性)

中性の水溶液は、飲料としてよく利用され、口にしても安全なものが多いのが特徴です。

【アルカリ性の水溶液】

- 石けん水(脂肪酸ナトリウムが溶けている)

- 重曹水(炭酸水素ナトリウムが溶けている)

- 洗濯洗剤(アルカリ性成分が溶けている)

- アンモニア水(アンモニアが溶けている)

- 漂白剤(酸素系)(過炭酸ナトリウムが溶けている)

アルカリ性の水溶液は、ヌルヌルとした手触りがあり、油汚れを落とす性質を持っています。

このように、家庭にはさまざまな水溶液が存在します。身の回りの水溶液を知ることで、掃除や料理、健康管理など、日常生活をより効率的に、そして楽しく過ごすことができます。

水溶液の性質とは?酸性・中性・アルカリ性

水溶液の性質は、大きく「酸性」「中性」「アルカリ性」の3つに分類されます。この分類は、水に溶けている物質の種類や濃度によって決まり、リトマス紙やpH試験紙を使って簡単に調べることができます。

【酸性の水溶液】

酸性の水溶液は、pH7未満の性質を持ち、すっぱい味が特徴です。酸性のものには、次のような例があります。

- レモン汁(クエン酸を含む)

- お酢(酢酸を含む)

- 炭酸水(二酸化炭素が水に溶けたもの)

- スポーツドリンク(クエン酸を含む)

酸性の水溶液は金属を溶かす性質があり、例えばお酢を使って水垢を落とすのは、この働きを利用したものです。また、炭酸水のシュワシュワとした刺激も酸性の性質によるものです。

【中性の水溶液】

中性の水溶液は、pH7前後で、酸性やアルカリ性のどちらにも偏っていない状態です。代表的なものは以下の通りです。

- 水道水(基本的にpH7)

- 食塩水(塩化ナトリウムが溶けた水)

- 砂糖水(砂糖が溶けた水)

- お茶・コーヒー(成分が含まれるが、ほぼ中性)

中性の水溶液は、私たちが日常的に飲んだり使用したりすることが多く、刺激が少なく安全に扱えるものがほとんどです。

【アルカリ性の水溶液】

アルカリ性の水溶液は、pH7以上の性質を持ち、ヌルヌルした感触が特徴です。代表的なものには次のようなものがあります。

- 石けん水(脂肪酸ナトリウムを含む)

- 重曹水(炭酸水素ナトリウムが溶けたもの)

- 洗濯洗剤(アルカリ成分を含む)

- アンモニア水(アンモニアが溶けたもの)

アルカリ性の水溶液は、油汚れを落とす性質があり、洗剤や石けんとして活用されます。例えば、重曹水は油汚れを分解する働きがあるため、掃除や消臭に使われることが多いです。

このように、酸性・中性・アルカリ性の違いを知ることで、家庭にある水溶液の特徴を理解し、適切に活用することができます。

水溶液の判別方法|リトマス紙を使おう

水溶液の性質を調べる方法として最も簡単なのが、リトマス紙を使う方法です。リトマス紙には「赤色リトマス紙」と「青色リトマス紙」の2種類があり、それぞれ酸性やアルカリ性に反応して色が変わります。

【リトマス紙の反応と判別方法】

| 水溶液の性質 | 赤色リトマス紙 | 青色リトマス紙 |

|---|---|---|

| 酸性 | 変化なし | 赤色に変化 |

| 中性 | 変化なし | 変化なし |

| アルカリ性 | 青色に変化 | 変化なし |

例えば、レモン汁に青色リトマス紙を浸すと赤くなり、酸性であることがわかります。一方、重曹水に赤色リトマス紙を浸すと青く変化し、アルカリ性であることが判明します。

【リトマス紙以外の判別方法】

リトマス紙以外にも、以下の方法で水溶液の性質を判別できます。

- pH試験紙を使う

リトマス紙よりも詳しくpHの数値を測れる試験紙で、色の変化で酸性・中性・アルカリ性を判別できます。 - 紫キャベツの煮汁を使う

紫キャベツの煮汁はpHによって色が変わるため、家庭で手軽に試せる方法です。酸性では赤くなり、アルカリ性では青や緑に変化します。 - 重曹や酢を使う

酢(酸性)を加えて泡が発生すれば、アルカリ性の可能性があります。逆に重曹(アルカリ性)を加えて泡が出れば、酸性の証拠です。

リトマス紙を使うことで、水溶液の性質を簡単に調べることができ、子どもの学習や自由研究にも役立ちます。家庭にある水溶液を分類しながら、身近な化学を楽しく学んでみましょう。

身近な水溶液はどんなものがある?

私たちの身の回りには、多くの水溶液が存在します。水溶液とは、水に何かが溶けた透明な液体のことで、家庭でよく使われる飲み物や調味料、掃除用品なども水溶液に含まれます。

水溶液は、「飲み物」「調味料」「掃除・洗濯用品」に大きく分類できます。以下に、身近な水溶液を具体的に紹介します。

【飲み物としての水溶液】

家庭でよく見かける飲み物の多くは水溶液です。

- 水道水・ミネラルウォーター(水の中にミネラル分が溶けている)

- お茶・コーヒー・紅茶(茶葉やコーヒー豆の成分が溶けている)

- ジュース・炭酸飲料(果汁や二酸化炭素が溶けている)

- スポーツドリンク(電解質や糖分が水に溶けている)

これらの飲み物は、成分が均一に溶け込んでいるため、水溶液に分類されます。特に、炭酸水は二酸化炭素が水に溶けた状態で、開封すると気体が抜けることでシュワシュワとした感覚が生まれます。

【調味料としての水溶液】

調理でよく使われる液体の調味料にも水溶液があります。

- 醤油・めんつゆ(塩分やアミノ酸が水に溶けている)

- お酢(酢酸が水に溶けている)

- 食塩水(料理や漬け物に使うことが多い)

- 砂糖水(お菓子作りなどに活用)

これらはすべて透明な液体であり、水に溶けた成分が均一に分布しているため、水溶液と呼ばれます。

【掃除・洗濯用品としての水溶液】

家庭の掃除や洗濯に使うものの中にも水溶液があります。

- 食器用洗剤(界面活性剤が水に溶けている)

- 洗濯用洗剤(アルカリ成分が水に溶けている)

- 漂白剤(酸素系)(過炭酸ナトリウムが水に溶けている)

- 重曹水・クエン酸水(掃除や消臭に使える)

洗剤類は水溶液の性質を利用して汚れを落とすため、酸性・アルカリ性の特性を理解すると、より効果的に活用できます。

このように、家庭にはさまざまな水溶液があり、それぞれの性質を知ることで、より便利に活用することができます。

水溶液ではないものとの違いを理解しよう

水溶液とは、水に何かが均一に溶けた透明な液体のことですが、日常の中には水溶液ではないものも多く存在します。水溶液とそうでないものの違いを理解することで、身の回りの液体を正しく分類できるようになります。

【水溶液と水溶液ではないものの違い】

水溶液とそうでないものの大きな違いは、**「透明であるかどうか」と「成分が均一に混ざっているかどうか」**です。

| 分類 | 特徴 | 例 |

|---|---|---|

| 水溶液 | 透明で成分が均一に溶けている | 食塩水、ジュース、醤油、コーヒー |

| 水溶液でないもの | 濁っていたり、成分が分離している | 牛乳、味噌汁、ドレッシング、インク |

例えば、コーヒーは水に溶けた成分が均一になっているため水溶液ですが、牛乳は成分が完全に溶けておらず、ミルクの粒子が浮遊しているため水溶液ではありません。

【水溶液ではない例】

水溶液ではないものには、次のようなものがあります。

- 牛乳・乳飲料(水の中に脂肪分が分散しているが、完全には溶けていない)

- 味噌汁・スープ(溶けきらない成分が残る)

- ドレッシング(油と水が分離している)

- 泥水(土が混ざっていて透明ではない)

これらは、成分が水の中で完全に溶けずに浮遊しているため、水溶液とは異なります。

【コロイド溶液との違い】

水溶液ではないものの中には、コロイド溶液と呼ばれるものもあります。これは、非常に細かい粒子が水の中に分散している状態で、肉眼では見えないものの、時間が経っても沈殿しない性質を持ちます。

- 牛乳(乳脂肪の微粒子が分散している)

- 墨汁(炭の微粒子が水に分散)

- 乳液・化粧水(保湿成分が分散)

コロイド溶液は見た目は水溶液に似ていますが、成分が完全に溶けているわけではないため、厳密には水溶液とは区別されます。

このように、水溶液と水溶液ではないものの違いを理解することで、飲み物や調味料、掃除用品などを正しく分類でき、科学的な知識を身につけることができます。

家にある水溶液一覧を使った簡単な実験

身近なものを使った水溶液実験の魅力

水溶液の実験は、特別な薬品や道具がなくても、家庭にあるものだけで手軽に行えるのが大きな魅力です。実際に目で見て、手を動かして体験することで、水溶液の性質を直感的に理解できるのがポイントです。

【なぜ水溶液実験が楽しいのか?】

水溶液の実験は、ただ理論を学ぶだけでなく、身近なものを使って「なぜ?」を考えるきっかけになります。例えば、次のような疑問が生まれます。

- 「レモン汁はすっぱいけど、どうして酸性なの?」

- 「砂糖水と食塩水は透明だけど、何が違うの?」

- 「石けん水ってなぜヌルヌルするの?」

このような疑問に対し、実験を通して答えを見つけることで、化学への興味が深まり、学ぶ意欲が高まります。

【簡単にできる水溶液実験の例】

以下のようなシンプルな実験は、小学生でも楽しみながら取り組めます。

- リトマス紙を使った酸性・アルカリ性の判定

- 用意するもの:リトマス紙、レモン汁、重曹水、食塩水

- 方法:リトマス紙をそれぞれの液体に浸し、色の変化を観察する

- 紫キャベツの煮汁でpHを調べる

- 用意するもの:紫キャベツの煮汁、酢、石けん水

- 方法:紫キャベツの煮汁を加えると、酸性なら赤色、アルカリ性なら青色に変わる

- 食塩水と砂糖水の違いを観察する

- 用意するもの:食塩水、砂糖水、スポイト、黒い紙

- 方法:スポイトで数滴落として乾かし、結晶の形を比べる

【家庭でできる実験のメリット】

- 特別な薬品が不要(スーパーや家庭にあるもので実験できる)

- 安全性が高い(強い薬品を使わず、子どもも安心して取り組める)

- 自由研究にも最適(簡単な記録をつけるだけで、立派な研究テーマになる)

このように、水溶液の実験は、楽しみながら科学を学べる貴重な機会です。家庭にある材料で気軽に試してみましょう。

家庭で準備するもの|最低限そろえたい道具

水溶液の実験を家庭で行う際には、基本的な道具をそろえておくと便利です。特別な実験器具がなくても、100円ショップや家庭用品で代用できるものが多いため、気軽に準備できます。

【基本的な準備物】

家庭でできる水溶液の実験に必要な最低限の道具を紹介します。

- リトマス紙 or pH試験紙(水溶液の酸性・アルカリ性を調べる)

- 透明なコップ or ビーカー(水溶液の様子を観察しやすくする)

- スポイト or スプーン(液体を少量ずつ扱うため)

- かき混ぜる棒(割りばしやマドラー)(溶質を均一に混ぜるため)

- 計量スプーン or 軽量カップ(正確に分量を測るため)

これらはどの実験にも共通して役立つ基本セットなので、あらかじめ用意しておくとスムーズに進められます。

【実験に応じて用意するもの】

実験内容によって、以下のようなものを準備すると、より多様な水溶液の性質を調べることができます。

- 紫キャベツの煮汁(自然のpH指示薬として活用できる)

- レモン汁・お酢(酸性の水溶液を調べるため)

- 重曹・石けん水(アルカリ性の水溶液を作るため)

- 食塩・砂糖(水に溶ける性質を観察するため)

- 黒い紙 or ガラス皿(蒸発した後の結晶を観察するため)

【安全のために用意するもの】

家庭で行う実験でも、安全対策は大切です。以下のアイテムを準備しておくと安心です。

- 新聞紙 or ペーパータオル(こぼれたときのために)

- ゴム手袋(子ども用)(手を汚したくない場合)

- エプロン or 汚れてもよい服(万が一の液体飛び散り対策)

これらの道具を揃えれば、家庭で手軽に水溶液の実験を楽しむことができます。基本の道具さえあれば、身近な材料を使ってさまざまな実験が可能なので、ぜひ準備しておきましょう。

酸性・アルカリ性を調べる簡単実験

家庭にある水溶液が酸性なのかアルカリ性なのかを簡単に調べる方法はいくつかあります。特別な道具を使わなくても、リトマス紙や身近な材料を活用すれば簡単に実験が可能です。

【実験① リトマス紙で水溶液の性質を判別】

リトマス紙を使えば、酸性・アルカリ性の判別が簡単にできます。

準備するもの

- リトマス紙(赤色・青色)

- 調べたい水溶液(例:レモン汁、お酢、重曹水、石けん水、食塩水など)

- 透明なコップ

実験の手順

- 透明なコップに、それぞれの水溶液を少量ずつ入れる。

- 赤色リトマス紙と青色リトマス紙を、それぞれの水溶液に浸す。

- 色の変化を観察する。

結果の見方

| 水溶液の性質 | 赤色リトマス紙 | 青色リトマス紙 | 例 |

|---|---|---|---|

| 酸性 | 変化なし | 赤色に変化 | レモン汁、お酢、炭酸水 |

| 中性 | 変化なし | 変化なし | 水道水、食塩水 |

| アルカリ性 | 青色に変化 | 変化なし | 重曹水、石けん水 |

このようにリトマス紙を使えば、手軽に水溶液の性質を調べることができます。

【実験② 紫キャベツの煮汁でpHを測る】

紫キャベツに含まれる色素は、酸性・アルカリ性によって色が変化する性質があります。

準備するもの

- 紫キャベツの葉 2~3枚

- 水 200ml

- 調べたい水溶液(レモン汁、酢、重曹水など)

- 透明なコップ

実験の手順

- 紫キャベツの葉を小さくちぎり、鍋で煮て紫色の煮汁を作る。

- 煮汁を冷まし、少量ずつ透明なコップに分ける。

- 調べたい水溶液をそれぞれのコップに加え、色の変化を観察する。

結果の見方

| 水溶液の性質 | 紫キャベツの色の変化 | 例 |

|---|---|---|

| 酸性 | 赤色~ピンク色 | レモン汁、お酢、炭酸水 |

| 中性 | 紫色 | 水道水、食塩水 |

| アルカリ性 | 青色~緑色 | 重曹水、石けん水 |

この実験は視覚的に変化がわかりやすく、子どもでも楽しく学べる方法です。

水溶液の濃度を観察する方法

水溶液の濃度とは、水に溶けている物質(溶質)の量を指します。濃度が高いほど味や見た目に変化があり、日常の料理や飲み物にも関係する重要なポイントです。濃度の違いを目で見て確認できる簡単な実験を紹介します。

【実験① 食塩水・砂糖水の濃度比較】

食塩や砂糖の量を変えることで、水溶液の濃度の違いを観察できます。

準備するもの

- 食塩(または砂糖)

- 水 200ml

- 透明なコップ 3個

- スプーン

実験の手順

- 3つのコップにそれぞれ水を入れる。

- 1つ目には食塩を小さじ1杯、2つ目には小さじ3杯、3つ目には小さじ5杯入れる。

- よくかき混ぜて、見た目や味の違いを観察する。

観察ポイント

- 味の違い:濃いほどしょっぱく感じる。

- 見た目の変化:完全に溶けるか、溶け残りがあるかを確認する。

食塩や砂糖は水に溶けやすいですが、一定の量を超えると溶けきらずに沈殿することがわかります。この現象を通して、「溶解度(どれだけの量が水に溶けるか)」を理解できます。

【実験② 水溶液の蒸発で濃度を比較】

水溶液の濃度を視覚的に観察するには、水を蒸発させる方法が効果的です。

準備するもの

- 食塩水(または砂糖水)

- 小皿 or 透明なガラス皿

- スポイト

実験の手順

- 小皿に少量の食塩水を垂らす。

- 同じく、濃度を変えた食塩水を別の小皿に垂らす。

- 乾燥させて、残った結晶の違いを観察する。

観察ポイント

- 濃度が高いほど、多くの結晶が残る。

- 食塩水なら白い塩の結晶、砂糖水なら透明な糖の結晶ができる。

この実験を通して、「濃い水溶液ほど、水が蒸発したあとに多くの固体が残る」ことがわかります。

水溶液の濃度は、目で見たり味を確かめたりすることで簡単に観察できます。家庭にある食塩や砂糖を使えば、**「どこまで溶けるのか」「水がなくなるとどうなるのか」**を実験で確認できるため、子どもでも楽しく学べる内容です。こうしたシンプルな実験を通して、日常の科学をより身近に感じることができます。

子どもと一緒に楽しく学ぶポイント

水溶液の実験は、子どもが科学への興味を持つきっかけになります。しかし、単に実験をするだけではなく、楽しみながら学べる工夫を取り入れることが大切です。子どもの好奇心を引き出し、学びを深めるためのポイントを紹介します。

【1. 身近なものを使って興味を持たせる】

子どもは、自分が知っているものや普段使っているものに興味を持ちやすいです。

- ジュースやお茶で酸性・アルカリ性を調べる

- 醤油や洗剤が水溶液かどうか考えてみる

- 炭酸水の泡がなぜ出るのかを実験で確かめる

このように、身近な飲み物や調味料を使うことで、「これも水溶液だったんだ!」という気づきにつながります。

【2. 実験の結果を予想させる】

ただ実験をするだけでなく、「どうなると思う?」と質問し、結果を予想させると、考える力が身につきます。

- 「お酢と石けん水、どっちが酸性かな?」

- 「水にたくさん塩を入れるとどうなる?」

- 「リトマス紙を炭酸水につけると何色になる?」

このような問いかけをすることで、実験の過程を楽しみながら考える力が育ちます。

【3. 変化を記録して振り返る】

小さなノートや表を作って、実験の結果を記録するのもおすすめです。

- 変化の様子を絵で描く

- 色の変化を写真で記録する

- 簡単な感想をメモする

記録を残すことで、「前の実験と比べてどう違うか?」と考えるきっかけになり、学びを深めることができます。

【4. クイズやゲームを取り入れる】

遊びの要素を加えると、より楽しみながら学ぶことができます。

- 「これは水溶液?クイズ」(家にある液体を見せて、水溶液かどうか考える)

- 「酸性・アルカリ性すごろく」(酸性・アルカリ性の特徴を学びながら進むゲーム)

- 「水溶液ビンゴ」(食塩水やジュースなど、知っている水溶液を見つける)

学びの中にゲームを取り入れることで、自然と知識が身につく環境を作ることができます。

【5. 「なぜ?」を大切にする】

子どもが実験をして、「なぜこうなるの?」と疑問を持ったときは、一緒に調べたり考えたりしましょう。

- 「なぜ炭酸水は泡が出るの?」

- 「なぜ塩は溶けるけど、油は溶けないの?」

- 「なぜ牛乳は水溶液じゃないの?」

このような問いを一緒に考えることで、単なる知識の詰め込みではなく、深い理解につながります。

水溶液の実験を通じて、子どもが**「学ぶことって面白い!」**と感じられるような工夫を取り入れてみましょう。

まとめ|日常の水溶液を学びに活かそう

水溶液は、家庭の中にもたくさん存在しており、飲み物、調味料、掃除用品など、身の回りのあらゆるものが関係しています。 この知識を活かすことで、子どもが日常生活の中で科学を意識するきっかけになります。

【水溶液の学びを日常に活かす方法】

実験で得た知識を、日々の生活の中で意識できるようにすると、さらに学びが深まります。

- 料理で活かす:「砂糖や塩が水に溶けるのはなぜ?」と考える

- 飲み物で考える:「ジュースやお茶も水溶液?何が溶けているの?」

- 掃除に応用する:「酢や重曹を使うと汚れが落ちる理由を考えてみよう」

普段の生活の中で「これは水溶液かな?」と考える習慣をつけると、実験の学びがより実感として身につきます。

【学んだことをアウトプットしてみる】

学んだことを人に説明することで、理解がより深まります。

- 親子で「今日の発見」を話し合う

- 自由研究のレポートにまとめてみる

- 家族や友達にクイズを出してみる

学びを共有することで、「わかった!」という実感が得られ、さらに新しい疑問を持つことにつながります。

【水溶液の知識が広がると…】

水溶液を学ぶことは、単なる理科の知識を増やすだけではありません。

- 「身の回りのものがどうできているか」を理解できる

- 「科学的に考える力」が身につく

- 「自由研究や理科の授業がもっと楽しくなる」

このように、水溶液を知ることで、日常のさまざまなことに興味を持ち、学ぶ楽しさを実感できます。

水溶液の実験は、子どもが楽しく学べる科学の第一歩です。身近な材料を使いながら、「なぜ?」と考えたり、予想したりすることで、知識を深めることができます。日常生活の中で水溶液を意識し、学んだことを応用することで、理科がもっと面白く感じられるようになります。

家庭で気軽に水溶液の実験を取り入れ、親子で科学の楽しさを体験してみましょう!