グラフィックレコーディング(グラレコ)に対して、「グラレコ 意味ない」と感じている方もいるのではないでしょうか。会議や講演の内容を視覚的に記録する手法として注目されている一方で、絵が苦手な人や効果を実感できなかった人から「役に立たない」「難しい」という声が上がることもあります。しかし、グラレコは必ずしも絵の上手さが求められるわけではなく、情報をわかりやすく整理し、効果的に伝える力が鍵となります。

本記事では、「グラレコ 意味ない」と検索している方に向けて、グラレコが持つ真の価値やその効果を最大限に引き出す方法を解説します。また、初心者でも取り組みやすい書き方や、独学での練習方法、さらにはおすすめのツールや本も紹介します。グラレコに苦手意識を持っている方も、この記事を通じてその魅力と可能性を再発見していただけるはずです。

グラレコが意味ないと言われる理由と重要性、独学でも学べる方法を解説

グラフィックレコーディングとは何か

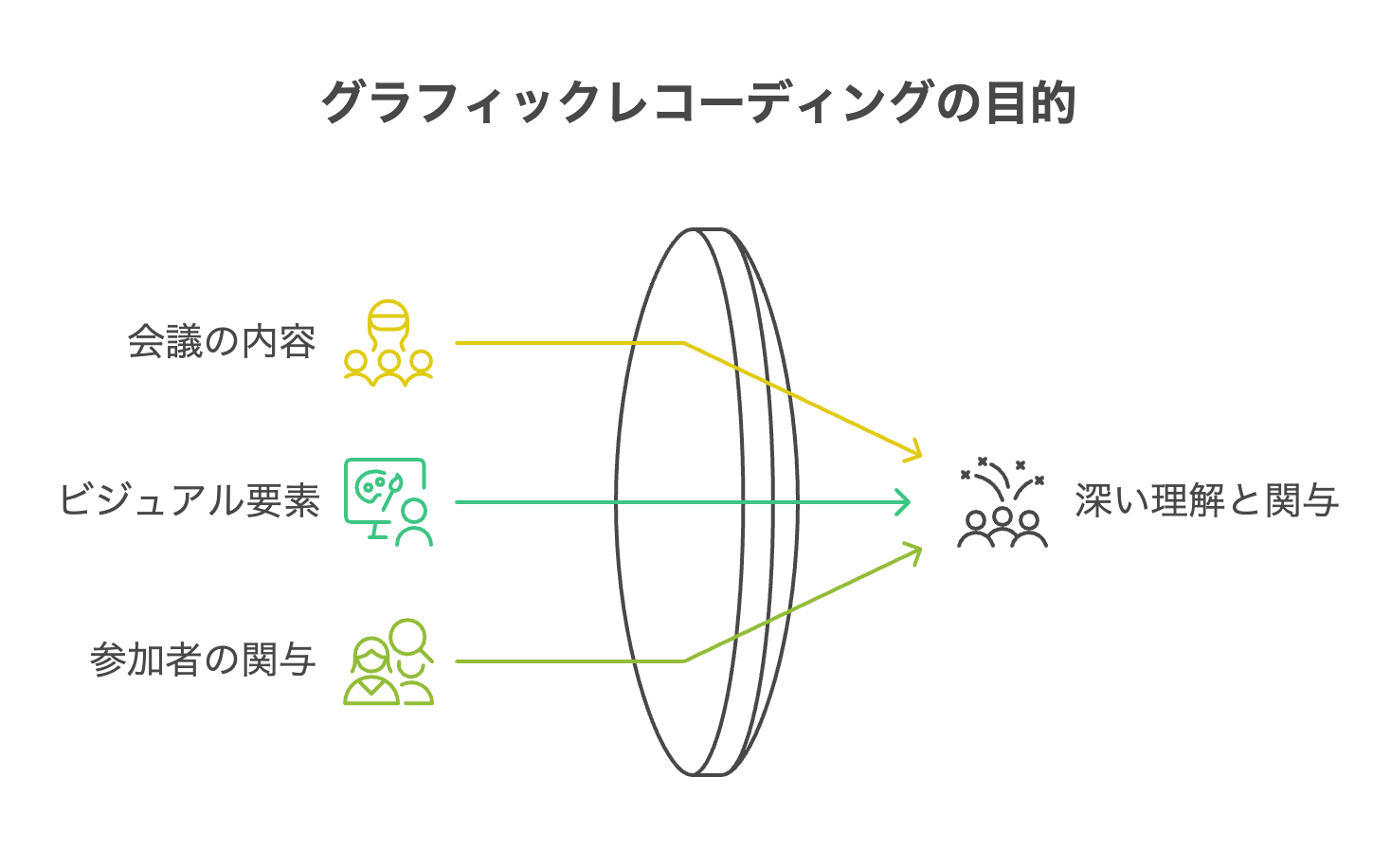

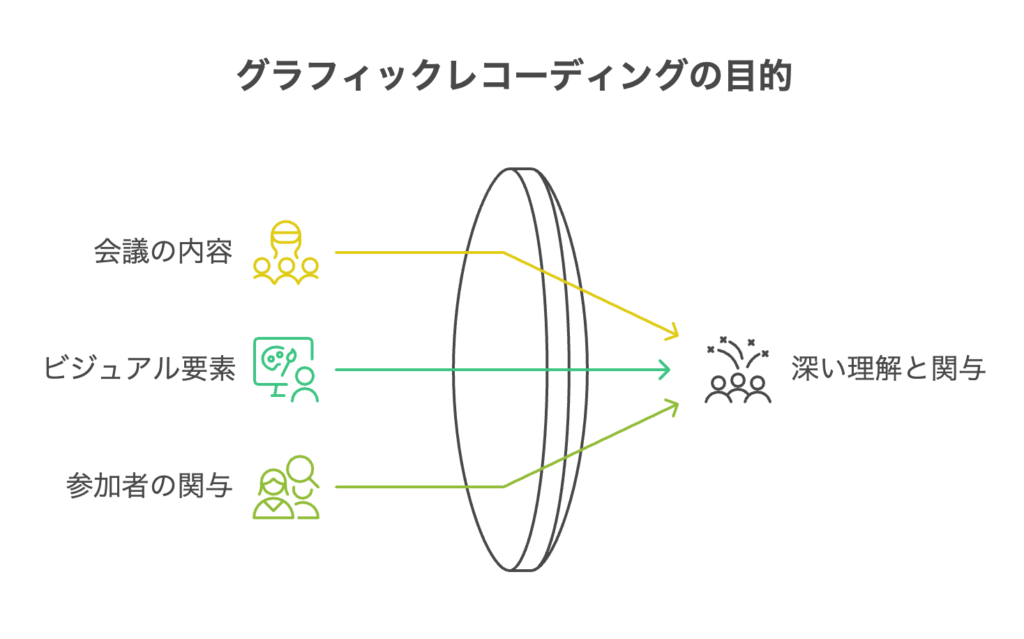

グラフィックレコーディングとは、会議やイベント、講演などで話し合われた内容をリアルタイムで文字やイラストを使って視覚的に記録する手法です。この手法は「グラレコ」とも略され、参加者の理解を深め、議論の活性化を促すことを目的としています。話の要点やアイデアを図や絵を交えながら記録することで、全体像を視覚的に把握しやすくなります。

グラフィックレコーディングの最大の特徴は、その場で作成されることです。リアルタイム性が求められるため、スピード感や情報の取捨選択が重要になります。また、文字だけでなく、図や絵を取り入れることで、情報が伝わりやすくなる点も大きなメリットです。

具体的な活用例としては、企業の会議で議論を記録して共有資料として活用したり、イベントの内容を視覚的にまとめて参加者や観客に提供することが挙げられます。近年では教育現場でも活用が広がっており、生徒の意見を引き出したり、複雑な内容を整理するツールとして注目されています。

一方で、グラフィックレコーディングはスキルが必要と思われがちですが、近年は専用アプリやツールが普及し、初心者でも始めやすい環境が整っています。そのため、専門的な技術がなくても、誰でも気軽に取り組めるようになってきました。

絵が苦手でもグラレコは可能!大切なのはわかりやすく伝えること

絵が苦手な人でもグラフィックレコーディングを始めることは十分に可能です。むしろ、絵の上手さよりも重要なのは、情報を整理し、分かりやすく伝える力です。

グラレコでは、すべての要素を詳細に描く必要はなく、丸や四角、矢印などのシンプルな図形で情報を表現することが一般的です。例えば、人を描く場合でも、丸を頭、線を体として簡単に表現できます。また、イラストを多用しなくても、文字や色分けだけで視覚的にわかりやすいグラレコを作成することも可能です。

さらに、現在ではデジタルツールの利用が推奨されています。専用のアプリやソフトウェアを使えば、あらかじめ用意されたイラストやテンプレートを活用できるため、自分で絵を描く必要がありません。これにより、絵が苦手な人でもスムーズに取り組めるようになります。

また、グラレコにおいて重要なのは、内容を適切に要約し、構造化する力です。そのため、絵の技術に自信がない場合でも、要約力やレイアウトの工夫によって十分に価値のあるグラレコを作成できます。

絵が苦手だからといってグラレコを諦める必要はありません。シンプルな記号やデジタルツールを活用することで、初心者でも気軽に始めることができ、実用的な成果を得られるでしょう。

初心者向けのグラレコの書き方

初心者がグラフィックレコーディング(グラレコ)を始める際には、基本的な書き方と簡単なステップを押さえることが重要です。難しい技術よりも、ポイントを意識して取り組むことで、誰でも気軽に始められます。

まず、シンプルな図形を活用することからスタートしましょう。丸、三角、四角といった基本図形を組み合わせるだけで、多くの情報を表現できます。例えば、人を描くときは丸で頭を表し、線で体を作るだけで十分です。絵の上手さよりも、情報の整理が大切です。

次に、キーワードを抜き出して強調する方法を習得しましょう。会議やイベントの話を聞きながら、重要なポイントや要約すべき内容をメモします。その際、キーワードは大きな文字や色分けで目立たせると、後から見返したときに分かりやすくなります。

また、色の使い方にも注意を払いましょう。例えば、関連するトピックごとに異なる色を使ってグループ化することで、視覚的な整理がしやすくなります。カラーパレットをあらかじめ決めておくと、作業効率が上がります。

初心者向けの具体的な練習方法として、動画を見ながら要点をグラレコする方法がおすすめです。TEDトークやYouTubeの対談映像を活用し、話し手の内容をリアルタイムでまとめる練習を行うと、実践的なスキルが身につきます。

最初から完璧を目指す必要はありません。簡単な形や色、キーワードを活用することから始め、少しずつ慣れていきましょう。

独学で学ぶ際に役立つ方法とコツ

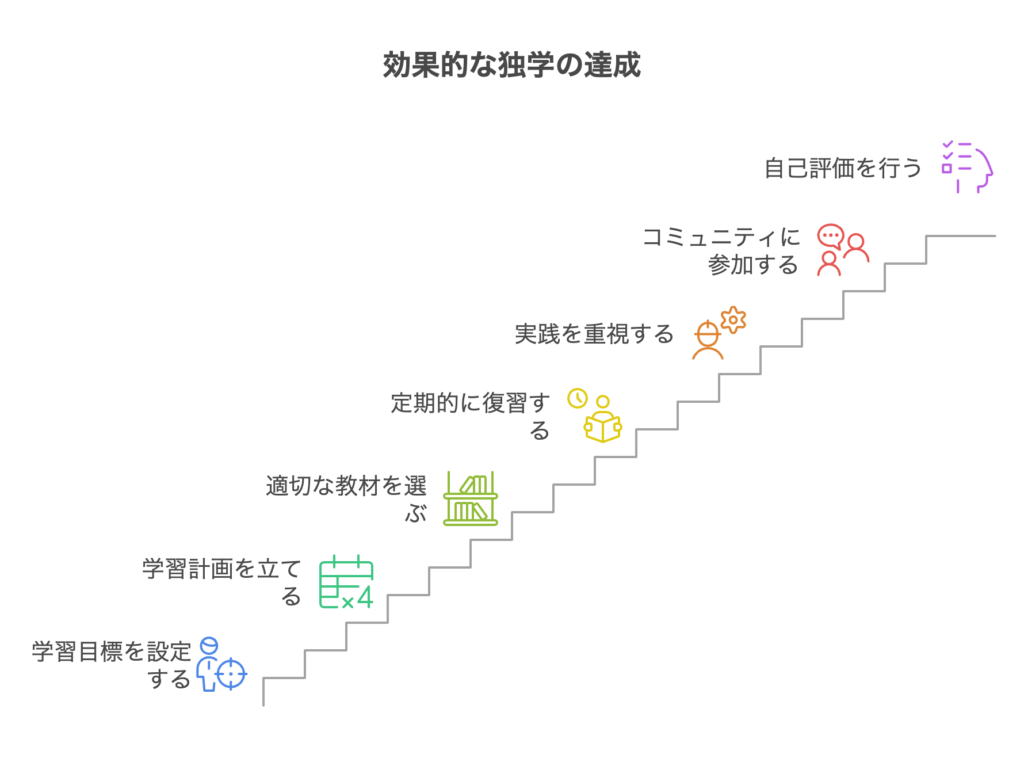

独学で学ぶ際に役立つ具体的な方法やコツについて紹介します。独学は自己管理能力やモチベーションが求められるため、効果的な学習法を取り入れることが重要です。これらの方法を実践することで、より効率的に知識を深め、スキルを向上させることができるでしょう。

1. 学習目標を設定する

独学を始める前に、具体的な学習目標を設定しましょう。短期的な目標と長期的な目標を明確にすることで、学習の進捗を把握しやすくなります。目標はSMART(具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限)に設定することが望ましいです。

2. 学習計画を立てる

目標を設定したら、それに基づいて学習計画を立てます。計画には、学習する内容や時間、使用する教材を含めると良いでしょう。計画を立てることで、日々の学習がスムーズに進み、モチベーションを維持しやすくなります。

3. 適切な教材を選ぶ

独学においては、適切な教材を選ぶことが非常に重要です。書籍、オンラインコース、動画、ポッドキャストなど、さまざまな形式の教材があります。自分の学習スタイルに合った教材を選ぶことで、理解が深まりやすくなります。

4. 定期的に復習する

学習した内容を定期的に復習することで、記憶の定着を図ることができます。復習のタイミングは、学習後1日、1週間、1ヶ月後など、段階的に行うと効果的です。フラッシュカードやクイズ形式の復習もおすすめです。

5. 実践を重視する

理論だけでなく、実践を重視することも独学の重要なポイントです。学んだ知識を実際に使ってみることで、理解が深まり、スキルが向上します。プロジェクトや課題に取り組むことで、実践的な経験を積むことができます。

6. コミュニティに参加する

独学は孤独になりがちですが、同じ目標を持つ人々とつながることで、モチベーションを維持しやすくなります。オンラインフォーラムやSNS、勉強会などに参加し、情報交換や意見交換を行いましょう。

7. 自己評価を行う

定期的に自己評価を行い、自分の学習状況を確認しましょう。進捗を振り返ることで、必要な改善点や次のステップを見つけることができます。自己評価は、モチベーションを高めるためにも役立ちます。

グラレコに最適なアプリは「Procreate」

グラフィックレコーディング(グラレコ)をデジタルで効率よく行うには、適切なアプリを選ぶことが重要です。ただし、選ぶ際には用途や自分のスキルに合ったアプリを見極める必要があります。

まず、使いやすさを重視することがポイントです。初心者であれば直感的に操作できるアプリがおすすめです。例えば、「Procreate」は豊富なブラシやカスタマイズ機能を備えつつ、直感的な操作性が魅力です。一方、リアルタイムで話し合いの内容を視覚化する場合には「Piglyph」のような音声認識機能を持つアプリが便利です。

次に、テンプレートやカスタマイズ機能の充実度を確認しましょう。グラレコでは色や形のバリエーションが多いほど、見やすく整理された図を作成できます。一部のアプリには、カラーパレットの登録やイラストテンプレートが用意されているため、初心者でもプロ並みの仕上がりが可能です。

また、エクスポート機能も重要な要素です。作成したグラレコをPNGやJPEG形式で保存できることはもちろん、特定の部分だけを切り取ってエクスポートできる機能も実務では役立ちます。特に会議後に資料として共有する場合、こうした柔軟な保存機能が必要です。

さらに、コストパフォーマンスも考慮しましょう。無料のアプリは導入のハードルが低い一方で、機能が限られている場合があります。有料アプリであっても長期的に活用できるかどうかを見極めることが大切です。

アプリ選びでは、まず無料トライアルを試し、自分の作業スタイルに合うかどうかを確認すると良いでしょう。

要約力が求められる理由とその鍛え方

グラレコにおいて要約力は欠かせないスキルです。複雑な内容を短時間で整理し、簡潔に表現する力がなければ、グラレコの魅力である「情報のわかりやすい可視化」を実現できません。

要約力が求められる理由は、グラレコがリアルタイムでの情報整理を目的とする点にあります。会議やプレゼンの場では次々と情報が飛び交うため、すべてを詳細に記録するのは不可能です。そのため、発言や資料の中から本質的な要素を抜き出し、見やすくまとめる必要があります。

では、どのように要約力を鍛えればよいのでしょうか?具体的には、日々の練習が鍵となります。例えば、ニュース記事や書籍の内容を1分以内で他人に説明できるよう練習する方法がおすすめです。この訓練は、グラレコでのスピーディな情報整理にも役立ちます。

また、マインドマップや箇条書きの練習も効果的です。話の要点や構造を視覚化する訓練を繰り返すことで、自然と重要なポイントを見抜く力が養われます。特にマインドマップは、関連性を図で示すグラレコと共通点が多く、実践的なトレーニングとして最適です。

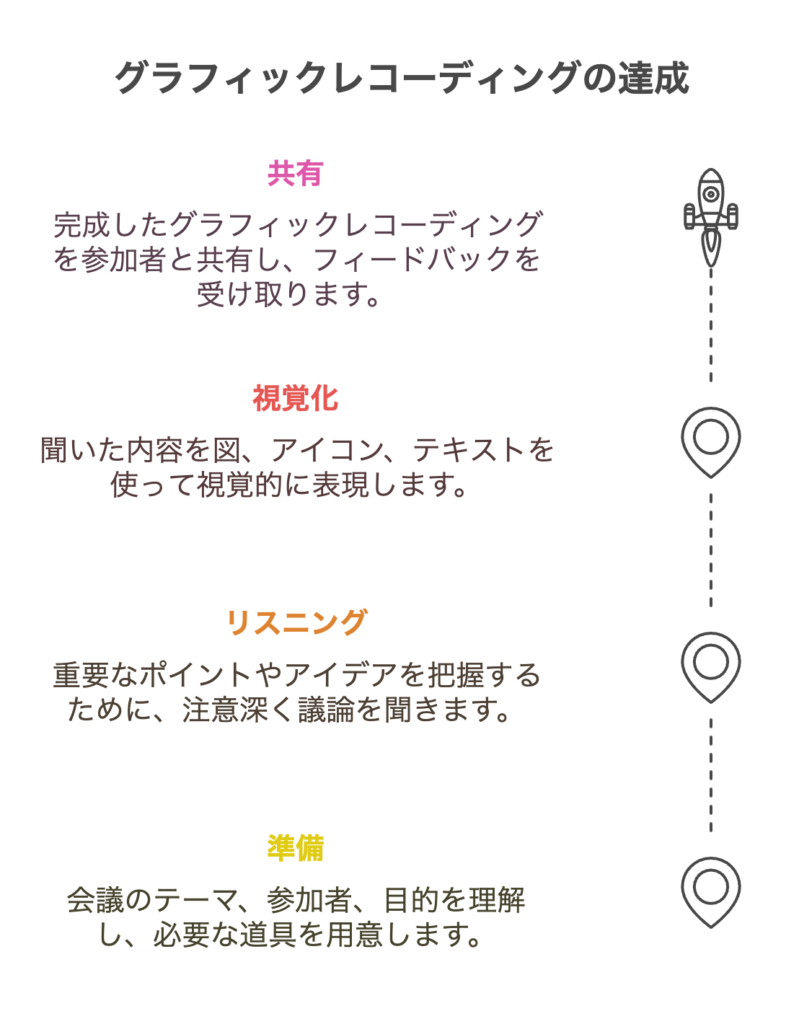

さらに、事前準備の習慣をつけることも重要です。例えば、会議のテーマや資料を事前に確認しておけば、キーワードや重要なポイントを予測でき、当日の作業がスムーズになります。

要約力は一朝一夕で身につくものではありませんが、継続的に練習を重ねることで確実にスキルアップが期待できます。これにより、グラレコをより効果的に活用できるようになるでしょう。

グラレコを意味ないを覆す重要なスキルと活用法

グラレコのプロが稼ぐ年収の目安

グラレコのプロとして働く場合、その年収は経験やスキル、活動の場によって大きく異なります。特にフリーランスとして活躍する場合、案件単価や受注件数が年収に直結します。

多くのグラフィックレコーダーは、1案件あたり5万円から20万円程度の報酬を得ることが一般的です。これに加えて、経験や実績が豊富なプロフェッショナルの場合、企業やイベントの大型案件で数十万円以上の報酬を得るケースもあります。また、月に2~4件程度の案件を受注すれば、年間で300万円から700万円の収入が見込まれることが多いです。

一方、企業内でグラフィックレコーダーとして働く場合は、正社員としての給与形態になることが一般的です。この場合の年収は、一般的なクリエイティブ職の範囲内で300万円から500万円程度が目安ですが、特殊なスキルや業務内容に応じてさらに高い報酬が支払われることもあります。

収入をさらに向上させるためには、単に描くスキルだけでなく、コミュニケーション能力や提案力も求められます。例えば、顧客の要望を深く理解し、それに応じた付加価値の高い成果物を提供できれば、リピートや高単価の案件獲得につながります。また、SNSやポートフォリオを活用して自身の活動を発信することも、収入を安定化させる鍵です。

グラレコのプロとして稼ぐには、スキルと営業力の両方をバランスよく育てることが重要と言えます。

グラレコの講座で得られるスキルは「情報を視覚的に整理し、効果的に伝える」

グラレコの講座では、グラフィックレコーディングに必要な基礎スキルから応用スキルまで体系的に学ぶことができます。初心者であっても段階的に習得できるカリキュラムが多いため、安心して始められるのが特徴です。

講座ではまず、基本的な構図や図解技術を学びます。これには、話の要点を分かりやすく整理するためのフレームワークやレイアウトの考え方が含まれます。これを学ぶことで、情報を効率的に可視化する能力が養われます。

次に、簡単なイラストの描き方やアイコンの作成方法も重要なポイントです。絵が苦手な方でも、講座では「丸」「三角」「四角」などの基本図形を組み合わせることで、伝わりやすいイラストを描くテクニックを学べます。また、キャラクターや表情をシンプルに表現する方法も習得できます。

さらに、実践的なワークショップを通じて、リアルタイムで話し合いの内容を記録するスキルが磨かれます。これには、情報を短時間で要約する力や、グループディスカッションを可視化する技術が含まれます。実際の講義やワークショップに近い形式で練習することで、即戦力として活躍できるレベルに到達することが可能です。

また、多くの講座ではデジタルツールの活用方法も教えられています。「Procreate」や「Piglyph」など、グラレコに適したアプリの基本操作から応用技術までを習得することで、手書きでは難しいプロジェクトにも対応できるようになります。

このように講座を受講することで、グラレコに必要なスキルを総合的に学び、自信を持って活動を始めることができるでしょう。

生成AIとグラレコは補完し合う相性の良い組み合わせ

生成AIとグラレコの補完関係

- 生成AIは膨大な情報を要約し、わかりやすく整理する能力に優れている。

- AIの特性が、グラレコが求める情報整理のスキルと補完的な関係にある。

AIがグラレコで活躍する場面

- 会議やセミナーの内容をリアルタイムで記録し、テキスト化が可能。

- テキスト化された内容から重要なポイントを効率的に抽出できる。

視覚表現は人間の得意分野

- 生成AIは視覚的なデザインや感情表現が苦手。

- イラストやレイアウトは、人間の創造性が必要な領域。

AIと人間の理想的な分担

- AIは要点の抽出や整理を担当し、人間は視覚化を担うことで効率が上がる。

- 「Piglyph」などのツールで、音声テキスト化やイラスト提案機能を活用可能。

注意点と活用のポイント

AIに頼りすぎず、機械的な内容を避ける工夫が必要。

AIは補助的な役割として捉え、人間の創造性を活かすことが重要。

グラレコに役立つおすすめの本

グラフィックレコーディングを効果的に学ぶには、関連書籍の活用が非常に有効です。以下は、初心者から中級者まで幅広い読者に役立つおすすめの本をご紹介します。

『伝わる図解!超入門』(久保田麻美著)

- グラレコ初心者向けに基本スキルを解説。

- 構図の考え方や情報整理方法に重点を置いている。

- 手書き・デジタル両方で応用可能なテクニックを紹介。

『ビジュアルシンキング』(ダン・ローム著)

- 絵や図を使ったコミュニケーション手法を解説。

- グラレコだけでなく、ビジネス全般に役立つ内容。

- 物事を整理し、わかりやすく伝える方法を体系的に学べる。

『会議を変える図解メソッド』(山田隆道著)

- 会議やプレゼンテーションに特化した実践的なスキルを解説。

- リアルタイムで話を記録するポイントを網羅。

- 具体的な事例やテンプレートが豊富で、現場での参考になる。

活用のポイント

- 自分の得意分野や課題に合わせて内容を取捨選択する。

- スキルは一朝一夕には身につかないため、練習と実践を重ねる。

- 参考書籍を活用しながら、着実にスキルを向上させることが重要。

グラレコ嫌いを克服するポイントは楽しみながら練習し、自分のスタイルを見つける

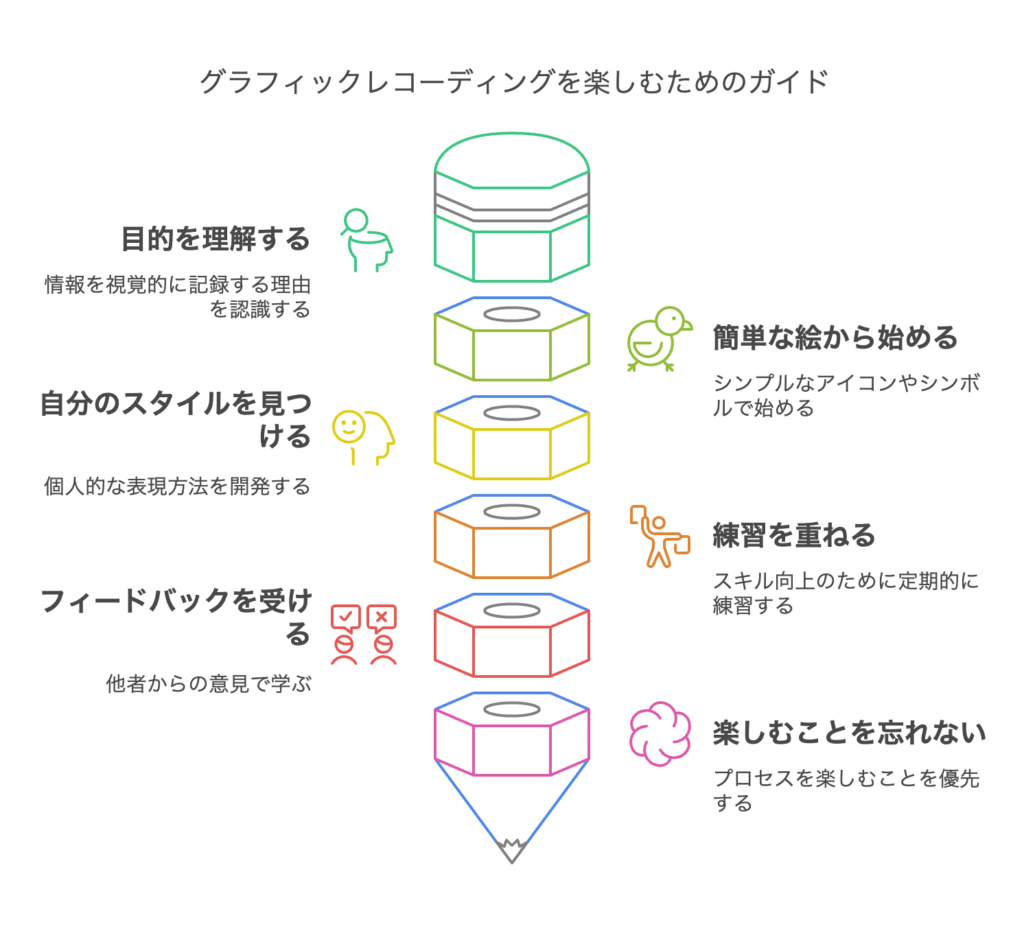

グラフィックレコーディング(グラレコ)に対する苦手意識や嫌悪感を克服するための具体的なポイントを紹介します。グラレコは視覚的な情報整理の手法として非常に有用ですが、初めての方や経験が浅い方には抵抗感を感じることもあります。本記事を通じて、グラレコを楽しむためのヒントや心構えを提供します。

1. グラレコの目的を理解する

グラレコは、会議や講演の内容を視覚的に記録する手法です。まずはその目的を理解しましょう。情報を整理し、視覚的に表現することで、記憶に残りやすくなります。この目的を意識することで、グラレコへの抵抗感が和らぐかもしれません。

2. 簡単な絵から始める

グラレコは必ずしも高度な絵を描く必要はありません。まずは、簡単なアイコンやシンボルから始めてみましょう。例えば、人物は「人」の形、アイデアは「電球」など、シンプルな絵を使うことで、気軽に取り組むことができます。

3. 自分のスタイルを見つける

他人のグラレコを真似するのではなく、自分のスタイルを見つけることが大切です。自分が描きやすい形や色を使って、オリジナルのスタイルを確立しましょう。これにより、グラレコがより楽しくなります。

4. 練習を重ねる

グラレコは練習が必要です。最初はうまくいかなくても、続けることで上達します。日常の中で簡単なメモをグラレコ形式で描いてみるなど、練習の機会を増やしましょう。

5. フィードバックを受ける

他の人に自分のグラレコを見てもらい、フィードバックを受けることも重要です。ポジティブな意見や改善点を聞くことで、自信を持って取り組むことができるようになります。

6. 楽しむことを忘れない

最後に、グラレコを楽しむことが一番大切です。完璧を求めず、自由に表現することを心がけましょう。楽しむことで、自然とグラレコへの苦手意識が薄れていくはずです。