最近「なかなか寝つけない」「夜中に何度も目が覚める」といった悩みを抱える人が増えています。睡眠の効果をしっかり得るために、生活習慣や食事を見直している方も多いのではないでしょうか。そんな中で注目されているのが「クエン酸」です。

クエン酸とは、柑橘類や梅干しに多く含まれる天然成分で、疲労回復やエネルギー代謝を助けることで知られています。最近では、副交感神経を整える働きから、睡眠の質にも関係があるのではと注目され始めています。

本記事では、クエン酸のメリット・デメリットをふまえたうえで、正しい摂り方や摂取量、飲むタイミング、睡眠との関係性についてわかりやすく解説していきます。また、運動後の疲労回復との関係性や「クエン酸は肝臓に悪いのか?」といった不安にも触れていきます。

クエン酸が本当に睡眠に効果があるのかを知りたい方にとって、実践的で信頼できる情報をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

クエン酸は睡眠に効果があるのか?そのメカニズムを解説

クエン酸とはどんな成分?

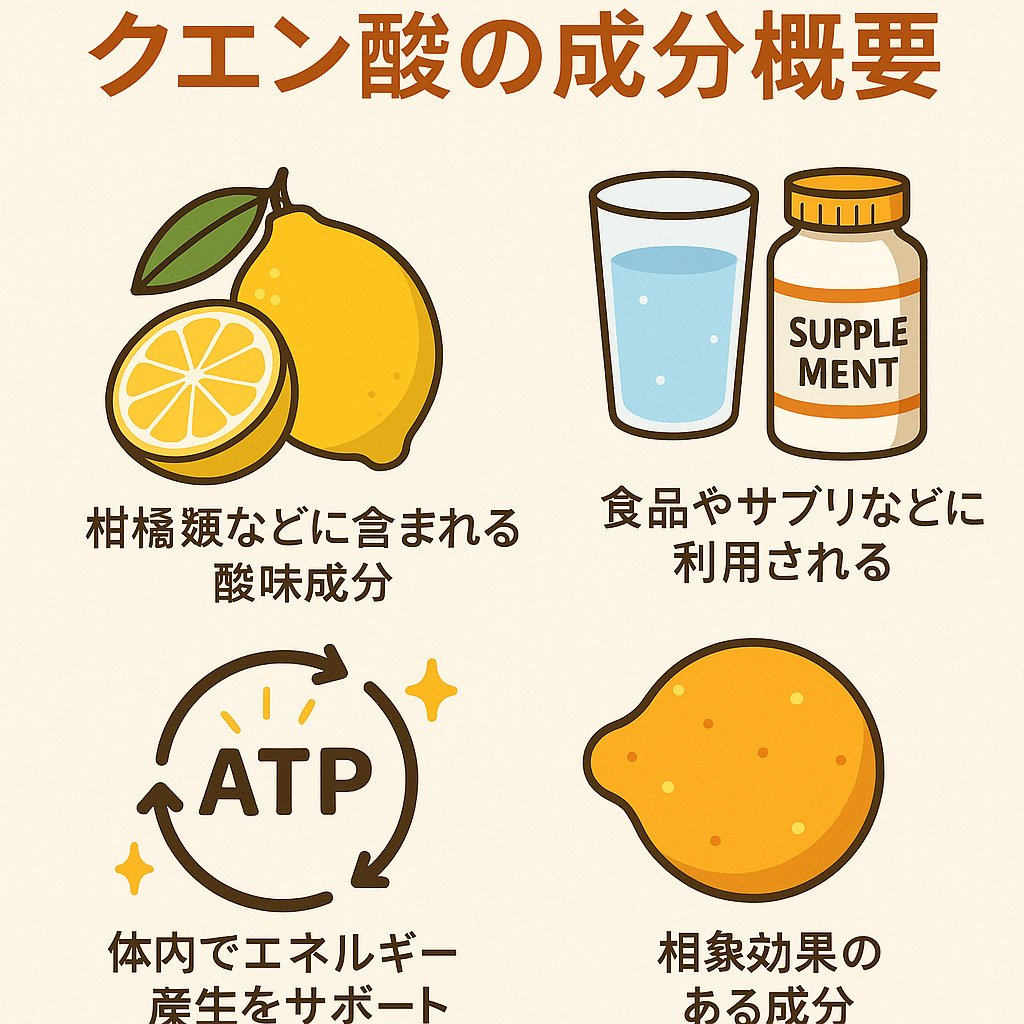

クエン酸は、柑橘類や梅干しに含まれる天然の酸味成分です。

酸っぱさのもとになる物質で、食品や飲料、サプリメントにも幅広く使われています。体内では「クエン酸回路」という代謝経路に関与し、エネルギーを生み出す役割を果たします。

また、ミネラルの吸収を助けたり、疲労の原因物質とされる乳酸の分解もサポートすると考えられています。一方で、空腹時に大量摂取すると胃に刺激を与える可能性があるため、使用量には注意が必要です。

クエン酸が副交感神経に与える影響

クエン酸は副交感神経を優位に導く可能性があります。

副交感神経はリラックスを促し、睡眠や休息時に活発になる神経です。クエン酸の摂取によって交感神経の過活動を抑えるという研究も一部で報告されています。

これにより、心拍数や血圧が安定しやすくなり、心身ともに落ち着いた状態を作りやすくなります。ただし、全ての人に同じ効果があるとは限らず、継続的な摂取や生活習慣との組み合わせが大切です。

クエン酸と疲労回復、そして睡眠の質

クエン酸は疲労回復を助け、睡眠の質にも関与します。

これはクエン酸がエネルギー代謝を活性化し、体内の疲労物質を減らす働きがあるためです。

例えば、乳酸という疲労物質が溜まると体はだるさを感じますが、クエン酸はこの乳酸の分解を促します。

疲労が軽減されれば、就寝時に体がリラックスしやすくなり、深い睡眠につながります。

ただし、摂取量が多すぎると胃への刺激となる場合があるため、用量には注意が必要です。

科学的な根拠はある?研究・論文の紹介

クエン酸の効果には一定の科学的根拠があります。

いくつかの研究では、クエン酸が疲労軽減や副交感神経の活性に関与することが示されています。

例えば、運動後にクエン酸を摂取した被験者の中には、疲労感が軽減し、リラックス感が高まったという報告があります。

一方で、睡眠の質そのものへの直接的な影響を証明する研究は、現時点では限定的です。

このため、効果を期待する際は、あくまで補助的なアプローチとして取り入れることが大切です。

クエン酸の正しい使い方と注意点を知ろう

クエン酸の効果的な摂り方・摂取量の目安

クエン酸は1日5〜15gが目安とされています。

この量は体への負担が少なく、効果を得やすいとされています。

飲み方としては、水に溶かして1日数回に分けて摂るのが一般的です。

胃への刺激を避けるため、空腹時は避けるのが無難です。

また、歯への影響もあるため、摂取後は口をゆすぐと安心です。

睡眠改善を狙うなら摂取タイミングが重要

クエン酸は就寝の1〜2時間前の摂取が理想的です。

副交感神経を優位にするタイミングと重なり、リラックス効果が高まります。

ただし、夜遅くに大量摂取すると胃に負担がかかる可能性があります。

日中に軽く摂っておくと疲労回復にもつながり、眠りの質が向上しやすくなります。

時間帯と体調に合わせて、無理なく取り入れることがポイントです。

他の成分との相乗効果もチェック

クエン酸は他の栄養素と組み合わせることで、より高い効果が期待できます。

特にグリシンやマグネシウムは、睡眠の質を高めることで知られています。

グリシンには深部体温を下げる作用があり、入眠をスムーズにします。

マグネシウムは神経の興奮を抑え、リラックスを促します。

こうした成分とクエン酸を併用することで、相乗的に睡眠環境が整います。

クエン酸のデメリットと注意点

クエン酸は刺激が強いため、空腹時に飲むと胃を荒らすおそれがあります。

また、酸性の性質から、歯のエナメル質を溶かすリスクもあります。

サプリメントで摂る場合は、成分や添加物を確認しましょう。

持病や薬の服用がある方は、事前に医師へ相談するのが安全です。

取りすぎや使い方を誤ると、思わぬ不調を招く可能性があります。

「クエン酸は肝臓に悪い」は本当?

基本的に、適量のクエン酸は肝臓に悪影響を与えません。

むしろ肝臓の代謝をサポートする働きがあるとされています。

ただし、大量摂取や長期的な過剰摂取は体に負担をかける可能性があります。

特に肝機能に問題がある方は、念のため医師に相談すべきです。

ネット上の情報は玉石混交なので、信頼できる医療情報を参考にしましょう。

まとめ:クエン酸は睡眠改善に効果はあるのか?

クエン酸は、睡眠改善をサポートする可能性があります。

代謝促進や疲労回復に関与するため、間接的に眠りの質に影響を与えます。

また、副交感神経の活性化によってリラックス作用も期待できます。

一方で、即効性や強い催眠作用があるわけではありません。

あくまで体調や生活習慣とあわせて取り入れることが大切です。